ベランダで迎えた小さな収穫

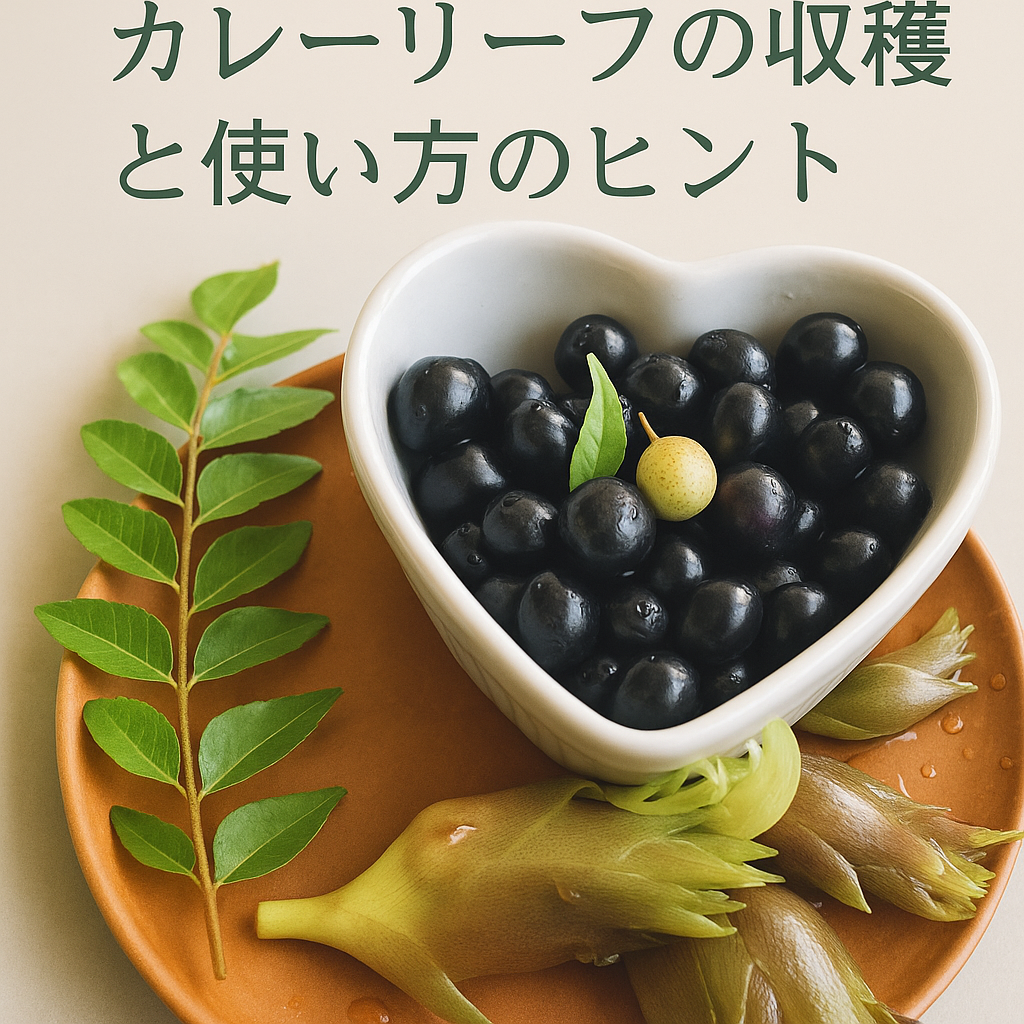

ベランダで育てているハーブや薬味たちが、夏の日差しを浴びて元気に育ちました。先日ついに、待ちに待った収穫のとき。ハート型の器にたっぷり入った黒い果実、みずみずしいミョウガ、そして香り豊かな緑の葉──。

その緑の葉こそ、スリランカでは「カラピンチャ」、インドでは「カレーリーフ」と呼ばれる植物です。収穫したばかりの素材をお皿に盛ってみると、自然からの贈り物をそのままいただくような、満ち足りた気持ちになります。

名前は違っても同じ植物

「カラピンチャ」と「カレーリーフ」は、どちらも Murraya koenigii というミカン科の植物。呼び名が異なるだけで同じものです。

-

スリランカ:カラピンチャ(කරාපිංචා)

-

インド:カレーリーフ(Curry Leaf)

日本では「カレーリーフ」として広まっていますが、スリランカ料理に触れると「カラピンチャ」という呼び名に親しみを持つ方も多いでしょう。

同じ植物でも、地域や文化によって呼び方が変わるのはとても興味深いことです。

スリランカ料理に欠かせない香り

スリランカでは、カラピンチャは料理に欠かせないハーブです。豆カレーや野菜カレーを作るとき、まず油に葉を入れて炒め、香りを引き出す「テンパリング」を行います。数枚の葉を油に落とすと、爽やかな香りが広がり、料理全体に深みが増します。日本の台所でも、煮物や炒め物にさっと加えると「どこか南国の風を感じる味」に変わります。

まだ緑の実をつけている株。これが黒いルビーのようになります

黒い果実の楽しみ方

今回の収穫では、黒々とした果実も手に入りました。艶やかで宝石のような姿は、ジャムーン(ジャワプラム)にも似ています。

-

生食:ジューシーで甘く、爽やかな酸味が広がる

-

ジャム:煮詰めると深い紫色になり、甘酸っぱさが際立つ。トーストやヨーグルトにぴったり

-

発芽:食べた後の種から芽が出て、苗を育てる楽しみもある

食べて美味しいだけでなく、次の命へとつなげる喜びまで与えてくれるのは、自然の大きな恵みだと感じます。

ミョウガと日本の夏

一緒に収穫したミョウガは、日本の夏の定番。薬味にすれば食欲を引き出し、炒め物や味噌汁に加えても爽やかな香りを楽しめます。庭の片隅で採れたものは特に新鮮で、採りたての香りが格別です。

お口の中に種が残ります。それを植えて株を増やしますが、時に、実が落ちてそのまま発芽することもあります。

アーユルヴェーダ的な効能と食医療

アーユルヴェーダの視点から見ると、今回の収穫物はどれも暮らしを整える“自然の薬”です。

カラピンチャ(カレーリーフ)

-

消化力(アグニ)を整える

-

消化不良や便秘を改善する

-

血糖値の安定に役立つ

-

髪や肌を健やかに保つ

料理だけでなく、お茶やスープとしても利用されます。

-

カラピンチャティー:乾燥葉を煮出すと爽やかな香り。食後に飲むと消化を助ける

-

カラピンチャスープ:胃腸を休めたいときにぴったり。葉を煮出して塩で整えるだけで、優しい味わいに

黒い果実(ジャムーン/ジャワプラム)

-

体を冷やし、夏の熱を鎮める

-

糖代謝を整えるとされ、糖尿ケアに用いられる

-

消化を助け、口内を爽やかに保つ

-

種も乾燥させ粉末にし、薬効として利用されることがある

ミョウガ

-

食欲を高め、消化を促す

-

夏のだるさを和らげる

-

体内の余分な湿気を取り除く

和とアーユルヴェーダの視点が出会うと、身近な植物の力がさらに輝いて見えてきます。

暮らしに取り入れるセルフケア

-

食後にカラピンチャティーを飲んで消化をサポート

-

朝にジャムーンを食べて、体をクールダウン

-

夜はミョウガを薬味にしたカラピンチャスープでリセット

ベランダで育てた植物や果実を「食べて癒す」「飲んで整える」ことで、アーユルヴェーダのセルフケアが自然に暮らしに根づいていきます。

小さな収穫がくれる大きな学び

お庭やベランダでの栽培、ガーデニングは、ただ食材を得る以上の学びをくれます。葉を摘むときの香り、実を収穫するときの手応え、雨上がりの葉のきらめき──。スリランカでは「カラピンチャ」、インドでは「カレーリーフ」。名前は違っても、植物の力強さは同じ。文化を越えて受け継がれてきた知恵が、私たちの食卓にも生きています。

フレッシュのカレーリーフはカレー作りに欠かせない!香りがちがうのです。

まとめ

今回の収穫で感じたのは、「植物は食材であり、薬であり、そして暮らしを豊かにする存在」ということ。皆さんの身近には、どんなハーブや果実がありますか?ぜひ育て、食べ、そして癒しとして取り入れてみてください。

根元に増えた!

コメント